谷里小学2018-2019学年度第二学期第一次数学教研活动

时间:2019/3/8 10:41:46 来源:江宁区谷里中心小学 字体显示:大 中小 阅读:1437次

谷里小学2018-2019学年度第二学期第一次数学教研活动

一、活动通知

按照学校教研工作计划,定于3月6日(周三)上午8:00在谷里小学教师发展中心进行数学教师课堂展示活动。全体数学教师准时参加。

二、活动主题

以“优化数学思维品质,提升学生学习力”为主题开展教研活动。

三、活动安排

时间:3月6日上午7:50--9:30

地点:江宁区谷里中心小学教师发展中心

参加人员:全体数学教师

四、活动流程

活动时间 | 活动内容 | 年级 | 上课教师 | 活动地点 | 负责人 |

7:55-8:05 | 签 到 | ||||

8:05-8:45 | 图形的放大与缩小 | 六(5) | 刘冬梅 | 教师发展中心 | 谢爱琴 |

8:55-9:35 | 评课 | 数学教师 | |||

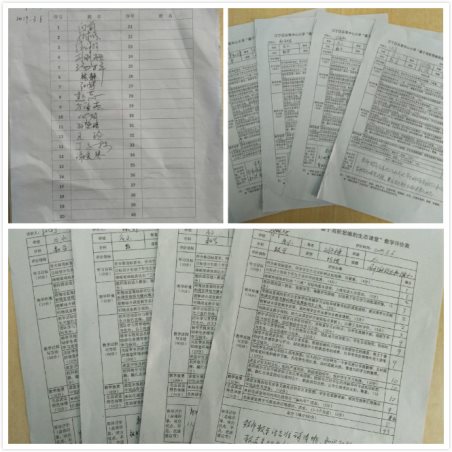

五、图片

六、交流记录

课后,听课教师围绕“优化数学思维品质,提升学生学习力”这一教研主题对刘老师的课堂教学展开了交流,活动中同年段备课组教师给予刘老师这节课较高的肯定,并提出了合理化的建议。归纳有以下几点:

1、联系生活实际,帮助学生在现实情境中学习数学 教学离不开生活,数学知识源于生活而最终服务于生活。数学课程标准也指出:“数学教学必须从学生熟悉的生活、感兴趣的事物中提供观察与思考的机会,使他们体会到数学就在身边,感受到数学的趣味和作用,对数学产生亲切感。”本课开始出示生活中的图片,通过图片的放大与缩小,自然的引出课题。使学生在现实情境中学习数学,体验数学与生活的联系。

2、以学生为活动主体。 三位老师都利用多媒体出示了生活图片,在谈话中引入图形的放大与缩小关键知识点,让学生自己观察图形并填空,引导学生归纳对应边的比。图形的放大与缩小相关知识自然就蕴含其中了。在教学过程中充分考虑和利用学生已有的知识经验,教学中教师充分调动学生的积极性,让他们以自我经验为支撑点去大胆探索、发现,使得学生的个性得以张扬,很好地体现了以学生为主体的理念。

3、重视数学语言的表达与训练。 本课的教学难点之一就是学生能准确地运用语言表达图像变化前后的关系,所以整堂课中,三位教师都有意识的引导学生反复的训练,以促使学生用语言进行思维的外化。

4、在学习之后还要注重课后延伸,介绍一些生活中的图片放大缩小的实例,比如投影,放大镜,拍照等,激发学生去探究生活中的放大与缩小现象,拓宽学生的视野。

七、教学设计及反思

图形的放大与缩小

一、学生分析

在本节课的学习之前,学生对于比、数对、用字母表示数等内容有一定的知识经验,而且学生对于图形的放大与缩小并不陌生,对生活中应用放大与缩小的实例也有一定的了解,如:洗照片、放大镜等等。但是对于图形基本形状不变的基础上进行放大或缩小的具体方法不明确。因此,在教学过程中要充分利用学生熟悉、感兴趣的情境,让学生产生亲切感,很快投入到探究活动中,同时给学生充足的思考和交流的时间,在交流探索中,向学生渗透图形放缩的方法。根据六年级学生的年龄和思维特点,教师应尽可能放手让学生自主探究,这样更有利于学生学习习惯的培养和数学思维的发展。

二、教学目标

知识技能:

1.过观察、操作、思考、交流等活动,体会图形按相同的比扩大或缩小的实际意义。

2.结合具体情境,使学生在研究图形的放缩的过程中,初步感受图形的相似。

3.结合具体情境,初步感受学习比例尺的必要性。

数学思考与问题解决:

通过模仿、操作、探索、经历通过设计图形解决问题的过程,学会灵活、正确的画图。

情感态度:

提高学生的兴趣,扩大认识视野,使学生感受人类的智慧和自然界的多姿多彩。

三、教学重难点

通过观察、操作、思考、交流等活动,体会图形按相同的比扩大或缩小的实际意义。

四、教学准备 教具:多媒体课件

学具: 作业纸、尺子、方格纸,水彩笔

五、教学过程

(一)、激情导入

1、创设情境,激发兴趣。

(老师拿出事先准备的一张学生的1寸小照片)

师:我来试试同学们的眼力怎么样?(拿出小照片让学生辨认他是谁)谁能看清这是谁?

师:(将照片放在展台上,调整缩放键让刚才很小的照片逐渐放大,边操作边问:“看清了吗?是谁?”然后继续放大,接着再问:“现在更……,”

2、明确探究基础:

师:请同学们仔细想一想,刚才老师拿在手里为什么大家看不清是谁?放在展台上看清并且更清了呢?

师:今天,我们就来研究图形的放大与缩小的规律。(板书课题:图形的放缩)!揭示课题

3、观察发现

(二)贺卡大变身

1.初步感受图形的放缩——贺卡大变身

师:(出示1张贺卡图片)这是一张贺卡,边说,边操作,它的长是6厘米,宽是4厘米。下面是笑笑、淘气、小斌在方格纸上画的这张贺卡的示意图。

【设计意图】将教材中的三幅图均为缩小图,改为:一幅图按比例缩小,一幅图按比例放大,一幅图不按比例拉长。这样更有利于学生探究活动的深入。

2.大胆猜想

请同学们仔细观察这三幅示意图,凭直觉,你觉得谁画的图与原图相像,谁画的图与原图不像呢?(每格边长为1厘米)

师:请同学们大胆猜测,画的像与不像可能跟什么有关系?(所画图像的长与宽)

师:这位同学猜想的对不对呢?现在我们需要用科学的知识验证一下

3、科学验证,反馈交流

深入探究图形的放缩

(1)小组探究(一)

现在请同学们分小组先通过探究每幅图长与宽的比发现其中奥秘。

哪位同学愿意把你组探究的情况与大家交流、分享?

(2)小组探究(二)

刚才我们探究了每幅图长与宽之间的奥秘,那么它们的对应边之间是不是也存在着秘密呢?现在请同学们继续交流、探究。

哪位同学愿意把你组探究的情况与大家交流、分享?

4.发现

根据两次探究你发现了如何把图形进行放缩的规律和奥妙了吗?

【设计意图】通过引导学生对三幅图的猜想、验证、总结。让学生领悟图形的放缩的规律和奥秘。

5、联系生活

问:你在生活中见过图形放大或缩小的例子吗?

(用放大镜看书、实物投影仪、绘制图纸等)

过渡语:看来,图形放大与缩小现象在生活中还真的是处处可见。

【设计意图】从学生的生活出发,从学生的兴趣出发,从学生的需要出发,创设了

“放大与缩小”的有趣情境。不仅吸引了学生的注意力,而且激发了学生的学习热情,使学生发现数学真好玩,数学就在身边。

6、放大、变大、变小的区别

A、B、C三张图片,哪张和原图最像(C),A、B 为什么和原图不像呢?(A太宽或太瘪了,B太长了,它们没有按相同的比画,所以只能叫变大)C是把原图进行了什么?(放大)

(三)讲一讲

2:1的比值是几?(是2),2大于1,也就是所画图形的各边是原图各边的2倍,是把原图进行放大还是缩小?2:1表示谁和谁的比呢?是(所画图形的边)和(原图)对应边的比。例如原图的长是几格?所画图形的长放大后应该是几格?也就是12:6即2:1。

(四)、画一画

【设计意图】大胆放手让学生独立完成画图过程,培养了学生灵活的思维能力,提高了学生创造思维的能力。学生在思考中去操作,在操作后再思考,不但形成了技能,而且对图形的放大与缩小有一个完整的认识。

(五)总结延伸

请同学们说说这节课你有什么收获?

板书设计:

图形的放大和缩小

图形的放大 图形的缩小

要按一定的比例,使放大或缩小前后的图形对应线段长的比相等。

[教学反思]:

图形的放大与缩小是比的实际应用,通过这部分内容的学习,使学生从数学的角度认识放大与缩小现象,知道图形按一定的比放大或缩小后,只是大小发生了变化,形状没变,从而体会图形相似变化的特点,并能在方格纸上按一定的比将简单图形放大或缩小。

根据学生对知识的掌握情况以及自己对教材的理解,我对教材做了一些处理。

一节课下来,自己认为比较成功的地方是:新课的引入,利用3张放大图片,让学生看,并说说看了以后有什么想法。课堂学生七嘴八舌,有的说都变大了;有的图1和图2看起来不舒服,图3看起来比较舒服;有的说,图1长变大了,宽没变,图2长没变,宽变大了,图3长和宽都变大了等等。通过观察这3张图片,让学生感受到虽然放大,但这个放大必须按一定的比来放大,这样视觉效果更好好。这样的引入不仅让学生头脑中留有这样一个印象,要想让图形放大,长和宽都必须得放大,而且也比较快的切入正题。图形放大与缩小的变化规律我从最简单的图形正方形、长方形着手,再过渡到三角形(因为三角形有一条斜边),最后让学生除了这3个最基本的图形联想到梯形、圆形等其他复杂的平面图形,让学生感悟到,平面图形的放大与缩小,只要抓住每个图形对应边长的比相同就可以了。

课堂上有待于改进的地方是:

①课前自己没有去认真的思考,结果提供给学生的2个材料,一个是按2:1放大,一个是按1:2缩小,材料比较单一,学生容易混淆。如果以后上课,吸取今天的教训,提供给学生的材料尽量丰富一点,缩小的材料换成1:3等比较好。

②2:1中前项表示什么,后项表示什么?虽然课堂上让多个学生说了,但有学生还是搞不清楚,以至于在做作业时,如第2个图形是按( ):( )扩大或缩小的,错误的学生比较多。

③在研究图形缩小变化规律的时候,学生说缩小3倍,新课程标准实施以来,缩小3倍都不讲的,讲的是缩小到原来的1/3,课堂上自己不但没有给学生指出来,也跟着学生讲缩小3倍。

苏公网安备32011502010427号

苏公网安备32011502010427号